Il recupero di un giusto equilibrio tra diritti e doveri

Lo scontro fra capitale e lavoro. Nel meeting di Rimini dell’estate scorsa, l’intervento più significativo è stato quello dell’amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne, cheha reso esplicito il problema, da sempre esistito e mal celato nel confronto politico, del conflitto storico fra capitale e lavoro.

Il tema negli anni si è più o meno trasformato, camuffandosi in varie forme, sottoposto a processi di mediazione da parte delle forze politiche in relazione alle varie esigenze dei diversi momenti storici. Il confronto/scontro viene da lontano e ha dato dignità concettuale a numerosi movimenti intellettuali e teorie economiche. Il capitalismo, il comunismo, la social-democrazia, la dottrina sociale della chiesa, il neo-capitalismo ecc. hanno sempre avuto fondamentalmente come matrice originale e come focus quello di trovare una composizione socialmente accettabile al conflitto tra capitale e lavoro.

Cambia la ripartizione internazionale del lavoro. In questo ultimo decennio si sono verificati e vanno maturando eventi di grande portata, che determinano ricadute ben oltre il prevedibile per quanto attiene alla ripartizione internazionale del lavoro e, quindi, al processo di conciliazione fra capitale e lavoro.

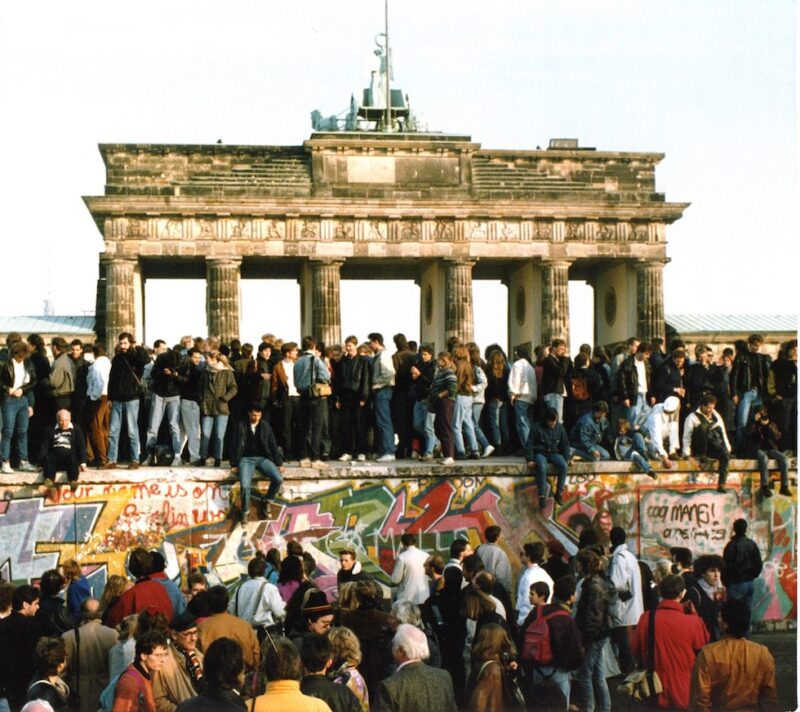

La caduta del muro di Berlino (1989) può essere assunta come evento simbolo che ha suggellato la fine del socialismo reale nel mondo, Cina compresa, rimettendo in discussione l’equilibrio raggiunto tra i vari Paesi e al loro interno. Fino ad allora, l’esistenza di Stati e regimi che vivevano seguendo regole diverse da quelle del mercato aveva legittimato lo sviluppo di una cultura alternativa che, nel lessico comune, attribuiva connotati eticamente negativi a termini come rendita, profitto e impresa, accomunati ed assimilati al concetto di sfruttamento. Molte strutture sociali hanno avvalorato il concetto del lavoro sfruttato dal capitale; retaggio ideologico ancestrale, che ha però condotto a sviluppare in modo ipertrofico la dottrina dei diritti e della tutela. La caduta del muro e la fine del socialismo reale. La caduta del muro e la fine del socialismo reale hanno dissolto molti dogmi e tabù e ridisegnato alcune scale di valori, riposizionando nel giusto peso alcuni parametri di giudizio. Le conseguenze maggiori si sono avvertite in Italia, dove si era venuto consolidando il Partito comunista più forte del mondo occidentale, con tutta una strutturazione ideologica e sociale che trovava e trova nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori i punti di riferimento più incisivi per aggregare il consenso.

La caduta del muro e la fine del socialismo reale hanno dissolto molti dogmi e tabù e ridisegnato alcune scale di valori, riposizionando nel giusto peso alcuni parametri di giudizio. Le conseguenze maggiori si sono avvertite in Italia, dove si era venuto consolidando il Partito comunista più forte del mondo occidentale, con tutta una strutturazione ideologica e sociale che trovava e trova nelle organizzazioni sindacali dei lavoratori i punti di riferimento più incisivi per aggregare il consenso.

Il tramonto delle ideologie. Il sistema della rappresentanza politica è stato profondamente rivoluzionato, e alla fine della contrapposizione delle ideologie è subentrata la logica del pragmatismo. Tuttavia il cambiamento è stato più di facciata che di sostanza, in quanto l’apparato giuridico normativo e le strutture sociali sono rimaste ancorate alla vecchia cultura. Insomma, mentre nel mondo c’è stata una rivoluzione (in parte incruenta), in Italia si è fatto finta di non vederla: nel mondo del lavoro la cultura dominante è rimasta quella dei diritti dei lavoratori a tutela dello sfruttamento dell’impresa.

La globalizzazione. Nel riposizionamento dei valori determinato dalla fine del socialismo reale si è inserita prepotentemente la variabile globalizzazione. Fenomeno esploso quasi inavvertitamente, mal governato per quanto riguarda le ricadute sull’economia, ma certamente inarrestabile e irreversibile.

I primi fattori investiti dal nuovo corso sono stati la finanza e il lavoro. Il processo di globalizzazione ha messo in atto un meccanismo per il quale sul mercato mondiale si accentua la pressione di miliardi di persone dal lato sia della domanda, facendo lievitare il prezzo delle materie prime, sia dell’offerta, invadendo i mercati con prodotti a basso prezzo ma, soprattutto, mettendo a disposizione forza lavoro a costi non accettabili per il mondo occidentale. Le economie più sviluppate si trovano a dover fronteggiare condizioni di concorrenza in situazioni di evidente dumping sociale. Il confronto tra capitale e lavoro, che nel corso degli ultimi decenni aveva trovato un certo assestamento attraverso la realizzazione di politiche di welfare, viene rimesso pesantemente in discussione. Tutto l’apparato legislativo sorto a tutela dei diritti dei lavoratori risulta, infatti, inadeguato a fronteggiare le nuove condizioni poste dal mercato globale. E i toni del confronto sono resi ancora più aspri dall’insorgere, negli ultimi anni, di una crisi economica di ampie e profonde dimensioni.

Le economie più sviluppate si trovano a dover fronteggiare condizioni di concorrenza in situazioni di evidente dumping sociale. Il confronto tra capitale e lavoro, che nel corso degli ultimi decenni aveva trovato un certo assestamento attraverso la realizzazione di politiche di welfare, viene rimesso pesantemente in discussione. Tutto l’apparato legislativo sorto a tutela dei diritti dei lavoratori risulta, infatti, inadeguato a fronteggiare le nuove condizioni poste dal mercato globale. E i toni del confronto sono resi ancora più aspri dall’insorgere, negli ultimi anni, di una crisi economica di ampie e profonde dimensioni.

Dallo scontro fra capitale e lavoro al confronto tra efficienza e inefficienza. All’interno del confronto tra capitale e lavoro esiste un’altra componente, non meno incisiva, che in alcuni Paesi, tra cui l’Italia, assume particolare rilevanza: il confronto tra efficienza e inefficienza, tra responsabilità e irresponsabilità, con la necessità di riequilibrare il rapporto fra diritti e doveri. Molti anni di relativa stabilità sociale hanno fatto sì che la filosofia dei diritti abbia assopito, in molte categorie di lavoratori, il livello di attenzione verso i doveri.

La politica dei redditi. Si è persino arrivati a teorizzare, nella politica dei redditi, che la variabile lavoro sia una variabile indipendente; e questa antica disputa tra economisti ha partorito un apparato normativo tarato sulla tutela dei diritti acquisiti.

Nel processo di globalizzazione in atto l’esplosione della crisi economica ha fatto da detonatore: quest’ultima ha posto il problema in termini congiunturali, ma la globalizzazione rende il problema strutturale. Lo sviluppo economico stenta infatti a recuperare il ritmo che aveva prima della crisi. E l’Italia, come in verità già negli anni precedenti, va ancora più piano degli altri Paesi.

Il cavallo non beve. In realtà i fattori tradizionali della produzione risulterebbero favorevoli: basso costo del denaro, relativa stabilità dell’euro, assenza d’inflazione, costo del lavoro sotto controllo; eppure, come si dice con un’espressione colorita, il cavallo non beve.

Gli imprenditori non investono e mantengono un atteggiamento prudente. D’altra parte il rischio d’impresa risulta troppo elevato, soprattutto perché il quadro normativo garantista per la componente lavoro è ancora troppo rigido.

Il recupero del senso del dovere. Ciò non significa che per riattivare lo stimolo agli investimenti sia necessario rincorrere le condizioni e i livelli salariali dei Paesi emergenti; tuttavia è necessario dare una nuova e diversa centralità alla linea dei doveri, dopo aver focalizzato per troppi anni l’attenzione sui diritti.

Si tratta di un concetto che va recuperato in tutti gli ambiti, non solo nelle aziende e non solo riferito al mondo operaio. Molto va fatto nella Pubblica Amministrazione, dove la misura della produttività è difficile, ma sicuramente si annidano livelli di bassa responsabilità. La politica dei redditi, spesso evocata, richiede un riesame e un adeguamento alle nuove emergenze in cui la variabile lavoro non sia più indipendente.

Un nuovo patto sociale. Il confronto tra capitale e lavoro segnalato da Marchionne e l’auspicio per un nuovo patto sociale necessitano di un ulteriore approfondimento che ponga a confronto anche la linea dei diritti con quella dei doveri; che stimoli e premi l’efficienza e penalizzi l’inefficienza. Senza una presa di coscienza collettiva in favore di una cultura allineata ai nuovi valori, non ci saranno grandi prospettive per uscire dal tunnel della crisi.

La crescita e il miglioramento della coscienza collettiva sono compiti della politica, ma una categoria come quella dei dirigenti può e deve fare di più.

Articolo pubblicato su Professione Dirigente, periodico Federmanager Roma, n. 32/Dicembre 2010