Per l’Italia è indispensabile riattivare la crescita. Alcune riflessioni e qualche… provocazione

La crisi economica finanziaria ha investito i Paesi industrializzati a partire dal 2007. Ma come un virus mutageno, con il passare degli anni si è progressivamente trasformata ed ha ampliato il raggio d’azione fino a coinvolgere i Paesi in via di sviluppo, anche se con intensità minore.

La crisi nasce negli USA come conseguenza di eccesso di credito che il sistema finanziario ha concesso e per il quale si scoprono difficoltà di rientro. Il fallimento della Lehman Brothers (errore di valutazione) è l’apice di un sistema “truccato” che accusa, a macchia d’olio, crescenti difficoltà di adeguata copertura nel sistema finanziario internazionale. I Governi intervengono, anche i più virtuosi, a sostenere i propri istituti di credito, Germania in testa. Ma non basta: il meccanismo si è ormai innescato e la crisi, da finanziaria, diviene economica ed accentua la posizione sull’indebitamento dei vari Stati. Il rientro dal debito diviene il Karma che mette profondamente in crisi prima Irlanda e Portogallo quindi, in modo allarmante, la Grecia, la Spagna e quindi l’Italia. Finché l’intero sistema dell’euro entra in crisi.

La crisi italiana

Che il nostro Paese fosse appesantito da un debito pubblico eccessivo (circa 2 mila miliardi di euro) non è una scoperta recente. L’incapacità di non aumentare il debito, con una politica di bilancio più avveduta, è una responsabilità evidente e precisa senza colore politico. Per descrivere i motivi da cui dipende questa situazione bisognerebbe scrivere un trattato di economia, politica, sociologia, demografia, morale. Un fatto incontrovertibile è che comunque, da quando abbiamo aderito al Patto di stabilità di Maastricht, la situazione debitoria non è più gestibile al nostro interno ma si espone a un confronto serrato e ad intromissioni da parte degli altri partner europei.

La crisi europea

Se queste brevi, succinte e banali considerazioni sono condivisibili, è pur vero che stanno emergendo altre variabili del sistema su cui varrà riflettere. L’appartenenza a un Patto di stabilità e l’adozione di una moneta unica di per sé non è condizione sufficiente a garantire la stabilità e lo sviluppo dei singoli partner. La solidarietà è scontata a sostegno di Portogallo, Irlanda e soprattutto Grecia. Da qualche settimana sta intervenendo anche nei riguardi dell’Italia, ma gli esiti non sono pienamente rassicuranti. I limiti di Maastricht

I limiti di Maastricht

Ciò porta a considerare che quando furono sottoscritti gli impegni di Maastricht (1° gennaio 1999) i Paesi firmatari erano 11 (la Grecia non fu ammessa per insufficienza dei requisiti). Oggi i Paesi aderenti sono 27.

A rileggere ora i vincoli del Patto di stabilità e crescita, sembra che l’obiettivo primario fosse quello di stabilizzare i prezzi. In effetti, era questo il timore maggiore di quegli anni, soprattutto in Germania e poi in Francia: frenare i processi inflattivi. Ma perché fu fissato al 3% il rapporto deficit/PIL? E perché fu indicata al 60% del PIL la quota di debito pubblico in ogni Paese? Non c’è una spiegazione econometria che giustifichi fino in fondo tali valori. Diciamo che si trattava di valori medi, i più frequenti nella comunità dei Paesi allora aderenti. Ma non è tanto il valore assoluto di quei parametri che condiziona le scelte dei vari Governi, quanto la maggiore o minore rigidità concettuale a cui ci si richiama anche quando viene concessa qualche deroga, com’è accaduto nel 2008 per Germania, Francia e Italia.

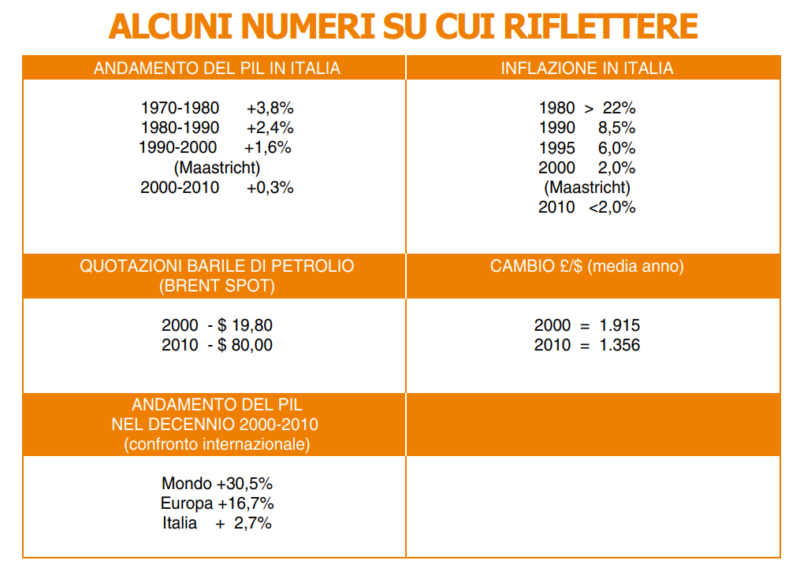

Come che sia, tornando all’oggi, bastano pochi dati per comprendere l’inadeguatezza dei parametri all’evolversi delle situazioni: nel 1999 la quotazione media del petrolio era di 19,8 dollari per barile, mentre il cambio lira-dollaro era di 1.915 lire; attualmente il petrolio quota intorno a 80 dollari e il cambio lira-dollaro sarebbe di 1.350. L’inflazione era prossima al 4,5% e oggi è vicina al 3%. Questi dati, oltre ad essere significativi in sé, esprimono condizioni molto diverse: possibile che, a condizioni così mutate, debbano applicarsi gli stessi parametri fissati vent’anni fa? Qualche proposta per uscire dalla crisi

Qualche proposta per uscire dalla crisi

Le manovra fin qui espressa dal Governo, a prescindere dalla complessità degli iter politici, mira a tamponare una falla. Ma essa indica una visione congiunturale e non strutturale. Probabilmente l’Italia non corre rischi di default, perché i nostri fondamenti sono più solidi di quanto appaia. È però vero che non si può andare avanti con aumenti di fiscalità e non affrontando il tema della crescita. Per creare i presupposti di un’ipotetica ripresa sono necessarie prima di tutto condizioni generali favorevoli e poi risorse adeguate. Le condizioni generali non sono favorevoli, in un contesto mondiale di sostanziale rallentamento, se non di stagnazione (anche Cina, India, Brasile hanno ridotto i propri ritmi di espansione). Per quanto attiene al reperimento di risorse, non si può pensare d’inasprire ulteriormente le entrate. Che fare dunque? Di seguito proponiamo alcune iniziative, anche innovative, con l’obiettivo di sollecitare un serrato e – sperabilmente – concreto dibattito.

- L’Italia è il terzo detentore al mondo di riserve d’oro (2.500 tonnellate). L’oro ha triplicato il proprio valore (alle quotazioni di oggi, il valore è stimato in 1.330/1.500 miliardi di euro): perché non trasformarlo da semplice tesaurizzazione di garanzia in garanzia per disponibilità finanziarie (prestito per lo sviluppo)?

- Concludere un accordo con il Governo elvetico (analogo a quello già stipulato da altri Paesi europei) per un prelievo fiscale straordinario fra i depositi italiani presso le banche svizzere, nel rispetto dell’anonimato.

- Rinegoziare il patto di stabilità in modo da poter decontare dal computo del rapporto deficit/PIL gli importi spesi per le missioni di “peace keeping”. Non c’è infatti motivo che lo sforzo di sostenere aree di pace ci veda penalizzati sul piano economico e finanziario rispetto a Paesi che si astengono (Olanda, Germania, ecc.).

- Decontare dal rapporto deficit/PIL gli investimenti per infrastrutture e grandi opere (il tema fu già posto anni fa da Giulio Tremonti, ma con scarso successo).

- Sempre nell’ambito della riforma del Patto di stabilità, avviare ma forte politica di fiscalità di vantaggio a favore del nostro Sud. Non c’è infatti possibilità di crescita per l’Italia senza una forte ripresa del Mezzogiorno. Ma perché ciò accada occorrono grandi risorse che non abbiamo; servono quindi vantaggi fiscali consistenti, capaci di attirare capitali italiani e stranieri facendo loro superare i timori, di varia natura, che oggi ne ostacolano l’arrivo.

Ridefinire il Patto, prima che sia tardi

Se non si adeguerà il Patto di stabilità e crescita europeo, quali alternative abbiamo? In realtà, le motivazioni politiche originarie da cui nacque il Patto di stabilità stanno venendo meno. Maastricht non nacque per motivi di idealismo ma per la confluenza d’interessi di alcuni soggetti del sistema Europa, che tendevano a salvaguardare una posizione di predominio, imponendo alcune regole di rigore sicuramente giuste da perseguire ma non totalmente eque con riferimento alle diverse condizioni di partenza. Il quadro globale sta continuamente cambiando, la torta mondiale della ricchezza si è ridotta proprio mentre aumenta il numero di commensali pretendenti che chiedono spazio. Con il risultato che i commensali precedenti, specie i più piccoli e meno forti, rischiano di venire penalizzati. Il Patto va ridefinito, o altrimenti andrà in frantumi da solo senza che si sappia che cosa c’è dopo.

Articolo pubblicato su Professione Dirigente, periodico Federmanager Roma, n. 36/Ottobre 2011